关系数据库使用的演变

NoSQL Prequel - 关系数据库使用的演变发布在 NoSQL Prequel 1.1 上。 什么是NoSQL 在云计算时代,谈到大数据量的处理需求就必须谈到NoSQL。 以HBase、Cassandra为代表的NoSQL产品,可扩展性和高可用性受到业界推崇,广泛应用于数据存储和分析领域

NoSQL 前传 - 关系数据库使用的演变 发表于

NoSQL 前传 1.1。 什么是NoSQL

云计算时代,说到大数据的处理需求,就必须说到NoSQL。 以HBase、Cassandra、MongoDB为代表的NoSQL产品以其高扩展性和高可用性受到业界的高度评价,在数据存储和分析领域得到了认可。 广泛使用。

那么什么是NoSQL? 对于这个问题有多种定义。 很多人认为它是“Not Only SQL”的缩写。 在这种情况下,它的含义是:在关系型数据库(DBMS)适合的场景使用关系型数据库,在关系型数据库中使用关系型数据库。 在不适用的场景下使用其他数据存储方案,这就是NoSQL。 文献[1]中对NoSQL的定义如下:下一代非关系型、分布式、开源、可水平扩展的数据库解决方案,其主要特点是:无模式、易于复制、API简单、最终一致性(根据)。

上面的官方定义有点拗口,我们会在第三阶段尝试给出自己的定义。 现在随着其技术的发展,NoSQL正在慢慢地加入关系型数据库的一些特性,而关系型数据库也在不断地融合NoSQL的最佳实践,或许两者最终会融合。

1.2. 关系数据库的演进过程

这里我们不会谈论DBMS相关的技术,比如事务和关系模型,而是重点讨论DBMS在互联网上的使用。 在互联网的早期,用户和内容都相对较小。 这时候,使用数据库就可以解决所有问题。

随着业务的发展,香港服务器和数据库读取逐渐成为瓶颈。 为了解决读问题,使用副本节点(Slave)来分担读请求。 Master节点负责写操作,并将数据异步复制到Slave节点、虚拟主机上,这样非实时的读操作请求就可以发送到Slave节点来完成。

当用户数量逐渐增多时,此时写操作就成为数据库的瓶颈。 此时需要多个Master来承担写操作。 其实这也是数据库中常见的数据库和表操作,不同的数据库表放在不同的节点上。 。

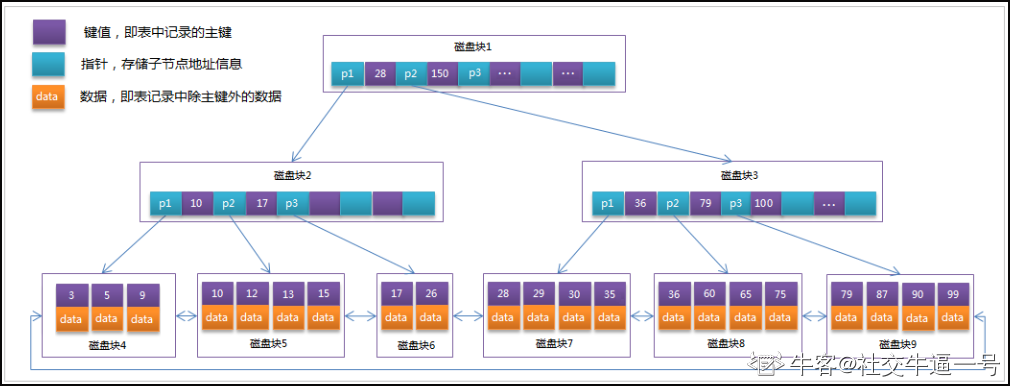

通过分库分表在一定程度上解决了海量数据的存储和管理问题。 但是当某个表的数据量特别大时,就需要将一张表分布到多个节点上。 这时候就需要对表进行水平分区,当然分区的方式有很多种。 我们首先想到的就是添加索引服务器。 应用程序写入数据时,需要将索引(数据条目与数据库节点的对应关系)写入索引服务器。 需要保证索引服务器和数据服务器之间的数据一致性。 同时读取数据时,首先需要去索引服务器获取对应的数据库节点信息。 一般来说云服务器演进,索引数据较小,可以放在内存中以加快访问速度,但索引服务器存在单点故障的问题。 另外,不同方式对数据的访问,例如范围查询、列值查询等,都很难通过索引服务器来完成。 一般是通过对所有节点进行全方位扫描来完成的。

1.3. NoSQL 简介

从上一节我们可以看到,关系型数据库虽然做了很多改进和努力,但仍然存在很多问题:比如海量数据的写入处理(可扩展性问题)、灵活的表结构(Schema)变更、海量数据的快速写入等。查询处理性能等,处理不好或者解决方案成本高。

为了解决关系数据库的缺点,NoSQL出现了慈云数据自营海外云服务器,高稳定高性价比,支持弹性配置,针对不同的业务需求进行定制化处理,满足功能和性能需求。 比如在一些互联网应用中,对数据一致性的要求可以降低,但要求高可用性。 所以在某种程度上,我给NoSQL的定义是:企业根据自身需求提供的定制化的低成本分布式存储系统。

根据存储模型分类,NoSQL大致可分为[1]:

l Key-Value存储:以DynamoDB、Redis等为代表。

l Column-Family列存储云服务器演进,也称列簇存储,以HBase、Cassandra为代表

l Document Store文档存储,以MongoDB和CouchDB为代表

l Graph Database 图数据库,以Neo4J为代表,该类型本书不涉及

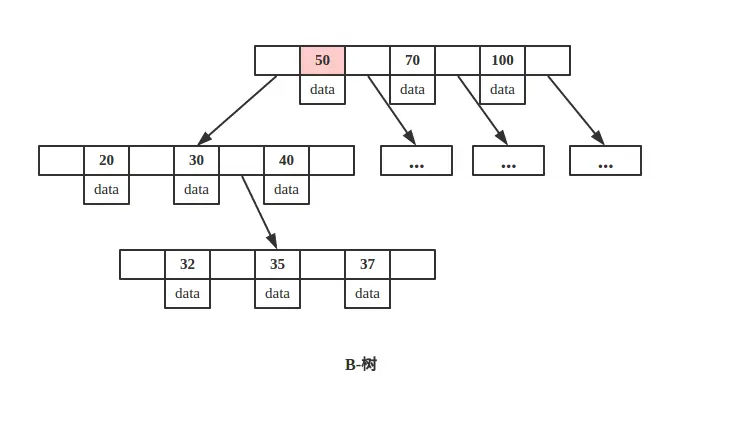

参考文献[2]展示了一张有趣的NoSQL家族的演化图,我们可以看到这样的演化趋势:Key-Value时代、BigTable(Column-Family)时代、Document时代、图数据库时代,最后是关系数据时代的演化:

1.4. 参考

[1]

[2]